アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督『レヴェナント』

イニャリトゥは大して好きでもなかったんだけど、さすがに大した映画だと驚かざるを得ない。

万物のアルケーはクマである。――『レヴェナント:蘇りし者』の第一印象 - 名馬であれば馬のうち

氷結した水路の両岸から、暗い唐檜の森が渋面を向けてきた。木々は、さきごろ吹いた強風のため、こびりついていた白い霜を剝ぎとられ、たがいにもたれかかるように身を寄せあい、薄れゆく光の中で黒々として不吉に見えた。茫漠たる静寂があたりを支配していた。大地そのものが荒涼として、生気もなく、動きもなく、そのうえ寒さと寂しさとがあまりにもきびしくくて、そこから伝わってくるのは、悲哀といった感情ですらなかった。どこかに笑いらしきものが感じ取れぬでもなかったが、それは、どんな悲しみよりも恐ろしい笑い――いわばスフィンクスのそれのような陰気な笑い、霜のように冷たく、また無謬なるもののいかめしさを帯びた笑いだった。それは、生きるもののむなさしさ、生きるものの努力のむなしさをあざ笑う、永遠なるものの尊大、かつ共有不能な知恵の笑いだった。これこそが〈荒野〉というもの、未開というもの、〈北国の荒野〉というものの本質なのだった。

監督自身が「ジャック・ロンドンの世界を再現した」と言っていて、単に全編雪景色だとか野生の獣っぽさ以上に、過剰に寄り気味で吐息や眼の機微を捉えるカメラがジャック・ロンドンの文体といえばそれっぽい。

そもそも映画的記憶なるものが貧困どころかコメ一粒も存在せず、今観ている映画の内容すら三日も経てばろくに思い出せなくなるほどシナプスが出来上がっておらず、タルコフスキーについては『ソラリス』を半分以上眠りながら観ていた記憶しかない僕にとって『レヴェナント』の銀世界はジャック・ロンドンと言われたほうがよほどしっくりくる。

ほとんど接写といっていいほどの距離で撮られたディカプリオはナリや行動とあいまって獣じみていて、演じているはずのディカプリオ自身もあえて獣の世界へ没入しようとしている節が見受けられる。

それは食事シーンにもよく現れていて、彼の仇であるトム・ハーディや潜在的な敵であるフランス人の小隊が焚き火で肉を炙って「文明的に」食ってるのに対して、ディカプリオは川に入り素手で魚を捕まえては(火を熾せないわけでもないのに)そのままかぶりつく。クマそのものだ。

決定的なのが途中、とあるインディアンに出会うシーンで、そこでは煌々と大きな火が焚かれて大きな偶蹄類*1の死体が一匹まるごと転がっている。インディアンは火を灯りとしてだけ用いて肉を生で啖っている。彼はディカプリオに獣の肝臓を差し出す。ディカプリオは少しためらいを見せた後、生で食らいつく。

火も文明の一部であり、人間の証明だ。だが、人間にとっての火が肉を焼いたり暖を取ったりする道具でしかないのに対して、野生の人々の側の火は燃え上がる生命そのものとして扱われる。

クマに襲われて大怪我を負ったディカプリオをやさしく看護する息子の背後で揺れる穏やかな炎、早すぎた埋葬から蘇ったディカプリオが火打ち石で必死につける弱々しい火、そして上にも挙げたインディアンの激しく大きな火。

基本薄暗い雪の世界に、煌々とゆらめく火がアクセントになっている。

ディカプリオは結局のところ、獣にはならない。

なぜなら彼には神がいるから。

- 作者:ジャックロンドン

- 出版社/メーカー:光文社

- 発売日: 2009/03/12

- メディア:文庫

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

バイロン・ハワード、リッチ・ムーア監督『ズートピア』

ただひたすら素晴らしい。

ハワードは『ラプンツェル』で、ムーアは『シュガーラッシュ』でそれぞれでなりたい自分とそれを押しこめようとする外部からの圧力を描いていたんだけど*3、今まで一方通行的だったその運動を、「なりたい自分になるために、お互いに認め合っていこうよ」という双方向的な回路に(しかもこの上なく洗練された形で)持っていった。

しかも単にアメリカにおける今日的な人種問題(制度的な差別ではなく、構造的、心理的な差別)や「ガラスの天井」的な性差別に軸足をおきながらも、そういう問題の描き方が弾力性を備えていているので、全世界で普遍的に受け手が自分たちの問題として受け止められる作りになっている。

まあそういう政治的なネタのバランスのすばらしさは各所で言及されまくっている*4ので今更言うべきこともないんだけど。

バイロン・ハワード、リッチ・ムーア監督『ズートピア』

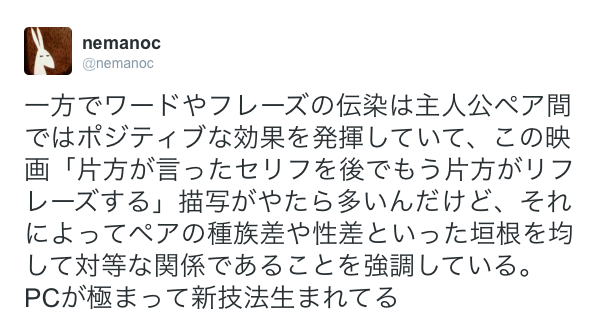

『ズートピア』には、特定の動物に対するイメージを逆手に取った叙述トリックがいくつも用意されている。

叙述トリックでは作者の騙すための詐術も重要だけれど、そもそもとして、読者側に先入観がないと成り立たない。

女はこういうものだ、とか、◯◯をするのは特定の△△だけだから、という暗黙の了解がネタバラシ時の驚きを担保してくれる。

だから叙述トリックは発動時に読者の先入観や偏見を告発してくるわけで、ミステリの技法の中でもある意味で極めて政治性の高いネタだ。

しかし、これまで叙述トリックの教育効果を意識的に教育に利用とした例はあんまりなかったと思う。叙述トリックとはあくまで読者と作者の駆け引きにおける道具でしかなかった。もともと疑うことを訓練されたミステリ読者には「教育」など不要だったのだろう。

『ズートピア』は叙述トリックの教育効果を一般向け、子ども向け作品に使うことで最大限増幅した。

単に驚かせるためではなく、「自分の認識や偏見が事実を歪めることがある」ということを観客に教えた。

バイロン・ハワード、リッチ・ムーア監督『ズートピア』

まあなんにせよ、あと最低二回は観ると思うので、まとまった感想はそのときに書きます。

- 作者:ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド

- 出版社/メーカー:KADOKAWA/アスキー・メディアワークス

- 発売日: 2016/04/20

- メディア:単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る